按:欧元之父蒙代尔在2001年上海APEC会议期间,曾预言世界将出现三大货币区,即欧元区、美元区和亚洲货币区。他认为亚洲或者亚太地区建立一个统一货币是大势所趋。德法两国在欧洲汇率机制的实践中起了十分重要的作用,纵观东亚,中日两国需要在推进东亚汇率合作过程中发挥大国应有的作用,但就目前中日两国的关系,短期来看这两个核心国家不可能发挥引导作用。加上欧洲汇率合作制定的严密的制度规范,确保了成员国的权利义务。而目前东亚金融合作中“非制度化、非正式化”的机构特点是一大障碍,打成强烈的合作共识难度也很大。因此,短期内或者可以说在可预见的未来,建立东亚货币单位是不现实也是不可能的。既然如此,东亚区域货币合作又将何去何从?中国在面对复杂的区域合作现状又该如何选择?本文将借鉴欧洲历史上ECU作为欧洲货币体系的核心的经验及欧债危机的教训,分析ACU在东亚汇率合作中的可行性。作者想表达的观点是:人民币区域化乃至国际化是中国的现实举措。

关键词:ACU ECU、东亚人民币区域化

亚洲货币单位(ACU)还是人民币区域化?

——来自欧洲货币单位(ECU)的经验

引言

过去的二十年,世界目睹了东亚地区在全球生产、贸易以及金融领域的成长,各国快速地与全球市场融合,为人们讲述了增长的故事,面对从未停止的质疑,东亚各国表现前所未有的沉着,千年之后,该地区正在重新成为世界经济增长的核心。然后这一崛起之路绝非坦途,繁荣与危机总是相伴而生,面对金融自由化的诱惑各国的改革太过鲁莽和仓促,1997年亚洲金融危机让各国遭受沉重打击,各国金融体系的脆弱性暴露无疑,如今各国所持有的饱受争议的巨额外汇储备即为痛定思痛的结果。然而,金融危机似乎比前几十年更难以预测,2008年全球金融危机不期而遇,外汇储备未能成为各国有效的防火墙,东亚脱钩论最终成为一道伪命题,经济再次遭受重挫。

痛苦的经历迫使各国不断思考东亚区域金融合作之路,自1990年代开始,东亚各经济体面对持续动荡的外部金融环境,已经纷纷采取积极的行动。在“东盟10+3”框架下,货币互换和债券发行方面均取得了一定的进展:从2000年以双边货币互换为特征的“清迈倡议”(CMI)到以自我管理的区域外汇库安排为特征的“清迈倡议多边化”的过渡与发展,使得东亚货币金融合作迈上了新的台阶并在逐步走向深化。与此同时,亚洲债券市场作为亚洲加强金融合作的突破口,在一定程度上解决了亚洲国家在金融危机中暴露的货币错配问题,减少了金融动荡的频率和影响,也为推动东亚向更高阶段的金融市场一体化方向迈进。现存的合作框架存在着巨大的缺陷:CMI只是一个双边货币互换协议,而非亚洲各经济体的集体承诺,并且这些协议的进一步达成实施需要贷款人的批准,从某种层次上意味着一种监管形式,相互监督可以促进某种程度的货币政策合作,但至今没有一个商定的标准或者程序。①同时,在亚洲债券市场的建设和完善中,中央银行并没有在货币政策领域作为一个有强烈意愿的投资者。

欧洲货币与金融合作一直被看作是东亚学习的楷模,尽管爆发了欧洲主权债务危机,但暂时的危机并不能遮蔽其过去的巨大成就:成功的金融市场一体化使欧盟的GDP提高了0.5%~1.1%,而ECB的运转则在1999~2007期间成功地将欧元区的通胀率平均控制在2.1%的低位。②因此,欧洲区域货币和金融合作的进程,无论是经验还是教训,都应该成为东亚区域货币合作的一笔宝贵财富。纵观欧洲货币合作的历史,不难发现它经历了这样一个过程:各国之间宏观经济政策的协调→汇率合作→引入统一的汇率体系→货币联盟,③由此可知,其中汇率合作是迈向更好阶段金融一体化的必由之路,但遗憾的是,迄今为止东亚地区仍然缺乏直接推进各国之间汇率合作的机制,本文即从亚洲货币单位ACU的角度入手,参照欧元区经验对这一问题进行探讨,以期为停滞不前的东亚金融合作提供些许启示。

ACU的设计

东亚汇率协调迫切需要建立区域汇率监控指标,以监测区域内汇率的变动,更好的发现汇率不合理或异常的变动,那么ACU的编制以及ACU偏离指标的计算如何承担这一角色?ECU是ACU编制及功用的主要借鉴对象。

ACU的设计

ACU以及ACU偏离指标由Ogawa和Shinizu(2005)提出,具体数学计算方法与ECU的计算方法类似,由东盟10国(ASEAN)和中日韩共计13国的货币加权平均构成,货币篮子中的各种货币权重的计算过程如下:

第一步算出各成员国基于购买力平价(PPP)的GDP所占比例和进出口贸易量所占比重的算数平均数(数据均是可获得的近三年数据的平均值)。比如中国的购买力平价下的GDP在区域内比重为47.93%,中国的对外贸易在区域内的比重是21.65%,两者加权得到人民币在亚洲货币篮子中的权重是34.79%。

第二步确定基期汇率,是根据成员国之间的总贸易额,成员国(不包含日本)与日本的总贸易额以及成员国同世界其他地区的总贸易额三项的结余总额接近于零来确定基期。根据RIETI④确定的基期为2001年。由于美国和欧元区各国都是东亚各国的重要贸易伙伴,AMU行情用US$-Euro表示比较合适,根据东亚各国对美国和欧元区的平均贸易额,确定美元和欧元的权重为65%和35%,因此基期汇率是区域内某成员国货币相对于欧元美元加权货币的相对价格。

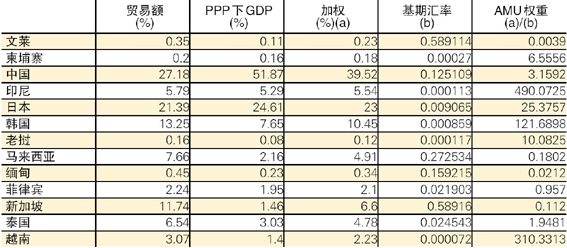

第三步用第一步计算的算术平均数分别除以各自的基期汇率进而得到AMU中各货币的权重。(表1)

表1 东盟+中、日、韩13国货币在AMU中的权重

数据来源:RIETI(Research Institute of Economy, Trade & Industry, IAA ), 网站链接http://www.rieti.go.jp/users/amu/en/detail.html#note

注:AMU份额和权重的数据在2012年10月修订。

US $ / Euro / AMU = 0. 0039 US $ / Euro / BN $ +6. 5556 US $ / Euro / CBR + 3.1592 US $ / Euro / CNY+ 490.0725 US $ / Euro / IDR + 25.3757 US $ / Euro /JPY + 121.6898 US $ / Euro / KRW + 10.085 US $ /Euro / LOK + 0.1802 US $ / Euro / MLR + 0.0212 US$ / Euro / MYK + 0. 9570 US $ / Euro / PLP + 0. 1120US $ / Euro / SP $ + 1.9481 US $ / Euro / TLB +310.3313 US $ / Euro / VID

亚洲货币单位偏离指标(AMU Deviation Indicators)

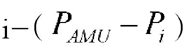

计算AMU偏离指标有两种,一种是名义AMU偏离指标(NAMUDU),一种是实际AMU偏离指标。NAMUDU的计算方法为:

上式中RER表示实际汇率,BER表示基准汇率。I国的基准汇率为⑤2000年和2001年该国货币对US$-Euro的每日汇率平均值。

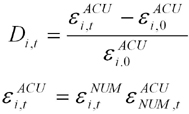

在名义AMU偏离指标的基础上考虑通货膨胀差异就可以得到实际AMU偏离指标,计算方法为:

实际AMU偏离指标变化率i

=名义AMU偏离指标的变化率

其中,为AMU区域内的加权通货膨胀率,计算时各国CPI的权重与计算AMU的权重一样,为国家i的通货膨胀率。

名义AMU偏离指标可以用于监测各国货币偏离AMU的程度,实际AMU偏离指标可以用于监测汇率浮动对实体经济的影响。

ACU的角色及其主要影响

ACU的编制借鉴了ECU编制的两个基本原则,一是国民生产总值的大小,二是各成员国在区域内商品和劳务出口总额总占的比重。但是,ACU和ECU在背景框架设计还有职能上也存在很多的不同。在上文中论述了ECU如何作为欧洲汇率结构的计算标准,如何作为篮子体系各成员货币偏离中心汇率的指示器,如何作为欧共体官方信贷的计算单位还有其私人用途。那么,ACU,AMUDI以及以ACU为单位计价的金融产品如何借鉴ECU的经验,从而有效的稳定东亚国家的名义有效汇率(NEER)呢?

ACU偏离指标监督东亚汇率稳定性

ACU偏离指标是监测一国货币相对于其区域货币单位这一基准货币单位汇率变动的有效工具,在国内外很多的文献中,这一偏离指标结合计量模型被广泛用于东亚汇率稳定的相关问题,如最优货币区标准,基于经济冲击的对称性与区域货币合作,货币合作中的货币锚研究等等,鉴于篇幅有限,本文只介绍ACU偏离指标作为一个基本监测工具的应用。我们引用下列公式衡量一国货币相对于ACU的汇率波动:

公式中i国货币相对于ACU的价值是该i国和篮子货币的双边汇率的产物。我们计算i国货币相对于ACU的偏离百分比衡量其相对于这一基准货币单位的汇率变动情况,如上述第二个公式所定义的。

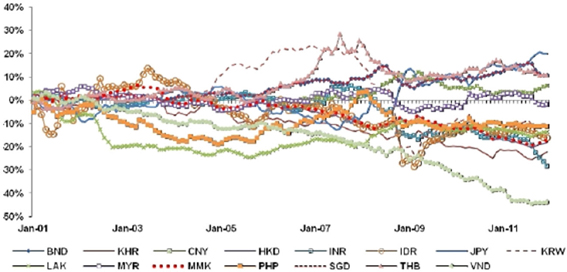

是i国在基期时相对于ACU的价值,图1所描绘的是亚洲各国货币相对于基准货币单位ACU波动的情况。

图1 各国相对于ACU的偏离

这是ACU偏离指标作为一个检测工具在汇率合作方面的一个基础应用。它衡量了作为整体的东亚货币相对于美国欧洲两大贸易货币的汇率变化,通过偏离指标的变化,便于东亚各国判断是否需要对美元、欧元汇率进行共同行动。同时,ACU偏离指标也反映了区域内各种货币之间的相对稳定性。

预防汇率风险、减少对美元的依赖

欧洲债券市场一直被视为在财政,货币和金融服务合作方面的一个区域市场发展的先例。事实上,很多学者认为ECU计价的国际债券在上个世纪80年代之所以取得有限的成功是与20世纪90年代德国马克的国际化限制以及投机性投资有关。那么,以货币篮子计价的债券的优势是什么?首先是货币风险的多元化。其次,篮子货币不仅仅能够多元化风险,还能够监管套利。最后是维持币值稳定。在欧洲,篮子债券为货币联盟铺平了一条道路,欧洲投资者在当时购买篮子债券甚至超过了他们的本土市场债券。欧洲篮子债券的发行一直在增加直到ECU演变成了欧元。从这个角度看,如果亚洲官方的支持鼓励可能会促使市场化进程,从而推进亚洲债券市场向亚洲货币联盟迈进。

ACU对东亚汇率协调的政策启示

最优货币区理论及欧洲的经验启示

20世纪60年代,蒙代尔提出了“最优货币区理论”,说明了一个最优货币区域或是区域货币一体化应具备的条件,为货币联盟的实现提供了基本理论基础。此后的学者在此基础之上提出了不同构建最优货币区标准,从不同视角计算了OCA指数来衡量这区域是否满足组建最优货币区。欧元的实现可以说是最优货币区理论的成功实践,也为区域货币联盟塑立了典范。下面将分别从最优货币区理论以及欧洲的经验来分析ACU在东亚区域是否可行?

从最优货币区理论来看,区域之间建立货币合作区需要具备下列特征:劳动力和资本流动性较强,经济开放程度较高,经济发展水平较一致,货币政策目标较相似等等。首先,亚太经合组织及东盟在贸易自由化方面已取得一定进展,但由于签订的协议对各国并不具备约束力,因此,东亚区域内商品、服务、劳动力及资本并不能在共同市场内自由移动,其一体化的进程很难判定。其次,从金融一体化方面来看,在金融危机之后东亚区域内部金融一体化程度加深的速度明显加快,但当对于区域内部各经济体与美国的一体化程度仍然有差距,况且东亚区域股票市场的一体化程度和债券市场的一体化程度也不一致。⑥同时,区域一些经济体为维持金融稳定,难免对开放金融市场采取保守态度,并没有更大自由度和更有效率的将资金开放。第三,对外经济开放度和区域经济依赖度。以一国对外贸易额占GDP的比重来衡量东亚经济体的对外开放度是很高的。而且东亚地区的出口贸易构成相似性也很高,都以制成品为主。⑦因此在经济开放度和依赖度来看,东亚区域可以满足这方面条件。最后,贸易政策目标相似度。随着经济金融一体化的不断加深,更经济体的金融市场联动性日益增强是必然的,尤其是各经济体在面对金融危机,协作抵抗危机的过程中将会更多地实行统一协调的货币政策。以上从经济角度来看,东亚各国具备了货币一体化的部分条件,但也要考虑到东亚各国国家在政治制度、社会制度和意识形式方面都存在较大的差异,经济体制和政策方面也有所不同,这些都成为区域间货币合作的现实障碍。

欧洲汇率机制在遭遇了几次货币危机后最终走向了欧洲货币联盟。欧洲汇率机制历经40年的不断发展完善的历程为东亚区域汇率协作提供了宝贵的经验启示,毋庸置疑,东亚区域汇率协作也必将经历一个稳步推进的过程。首先,欧洲汇率合作的实践告诉我们货币联盟可以稳定区域内货币汇率、抵御金融危机的冲击,促进经济一体化。欧元之父蒙代尔在2001年上海APEC会议期间,曾预言世界将出现三大货币区,即欧元区、美元区和亚洲货币区。他认为亚洲或者亚太地区建立一个统一货币是大势所趋。第二,汇率机制成功运行,经济趋同和政策协调是前提和关键,这也是欧洲汇率机制成功运行的关键。对于现实中的东亚地区而言,缺少一个制度的保障和协调的经济政策来确保东亚汇率合作机制的稳定。第三,也是最重要的一个因素,东亚汇率合作不仅仅是一个经济学分析的问题,也涉及到政治上的博弈。欧洲汇率机制的实践中德法两国起了十分重要的作用,纵观东亚,中日两国需要在推进东亚汇率合作过程中发挥大国应有的作用,但就目前中日两国的关系,短期来看这两个核心国家不可能发挥引导作用。最后,配套制度建设是区域汇率合作成功的关键。欧洲汇率合作制定的严密的制度规范,确保了成员国的权利义务。而目前东亚金融合作中“非制度化、非正式化”的机构特点是一大障碍,打成强烈的合作共识难度也很大。

因此,短期内或者可以说在可预见的未来,建立东亚货币单位是不现实也是不可能的。既然如此,东亚区域货币合作又将何去何从?中国在面对复杂的区域合作现状又该如何选择?

中国的现实举措——人民币区域化

人民币区域化是国家意志和政府的重大战略选择,也是明智之举。中国如何从战略和政策层面有序推进人民币区域化?又如何发挥现有的经济金融优势,确保人民币区域化的循序渐进和风险可控?

第一,加强区域经济金融合作,争取成为东亚地区的“锚”货币。

加强两岸四地的经济金融合作,建立大中华货币区,推动货币融合。(1)加强与台湾的金融合作与交流,扩大两岸货币双向兑换范围,适当完善台币和人民币间的定价机制,并逐步建立两岸人民币清算机制。同时,加强两岸金融机构的双向直接合作,包括银行,证券还有监管部门的合作。(2)建立香港人民币离岸金融中心以及加快离岸金融中心的制度建设,包括法律制度,市场准入制度。同时,建立健全香港金融管理局与内地金融监管局之间的信息交流和政策协商机制,加强沟通与协调。

深化中国—东盟区域金融合作。推广中国与东盟的双边边贸本币结算,在双方建立金融机构的分支机构,完善金融服务。同时完善区域流动性救助机制和区域外汇储备库安排和债券市场的发展。中国要努力在中国—东盟自由贸易区中不断提高人民币的比重。

第二,正确处理与美元关系,推动国际货币体系改革。

美国在总的政策取向上支持各地区开展多层次的合作,但具体到某项合作机制上,美国以是否符合美国的国家利益为首要标准,反对任何挑战自身战略优势的区域性合作。尤其是面对中国的崛起,人民币在国际舞台上地位的逐渐上升,势必会限制中国未来的影响力。对此,中国要有清醒的认识,并做和应对工作。一方面利用多边或双边场合阐述自己的立场,另一方面加强与美的沟通对话,增信释疑,减少不必要的摩擦。中国在参与国际货币体系改革中应提升SDR在国际货币体系中的作用,并加快人民币加入SDR篮子货币的步伐。

第三,夯实经济金融基础,加强人民币区域化进程中的风险防范。

中国在贸易大国转向贸易强国的地位上要推进跨境人民币结算工作,提升贸易地位,并扩大境外人民币共计(什么意思),完善跨境人民币支付清算渠道。在扩大金融市场对外开放的过程中,积极稳妥的推进人民币资本账户可自由兑换,并且做好“关闸”工作,应对资本可自由兑换之后带来的各种影响。同时,完善人民币汇率形成机制,发展外汇市场,加快利率市场化改革步伐。最后,从完善金融组织体系,加快金融产品和服务创新,扩大金融市场对外开放,培育市场中介机构,吸引高度金融人才和改善金融基础设施等方面入手,尽快提高金融业的国际化程度,夸大国际影响力,成为全球人民币汇率和利率的定价中心。⑧

【作者简介】

张茜,中国社会科学院研究生院亚太与

全球战略研究院

研究方向:亚太经济

注:

① CMI与20世纪70年代年成立的欧洲货币合作基金(EMCF)有着某些相似之处,但EMCF最终被学者认为并没有太大效果。但正是EMCF没有发展成为一个合作协议的失策促使1979年许多欧洲国家加入了欧洲货币体系(EMS),这个体系设立了一个固定汇率以及相互之间的无条件支持的复杂汇率机制。EMS虽然也有不足之处,但它确实促成了共同货币的产生。

② Becker and Werner, “EMU: A Role Model for an Asian Monetary Union”, Deutsche Bank Research, EU Monitor 61, 2008.

③ Lee Kyungtae and Deokryong Yoon, “A Roadmap for East Asian Monetary Integration”,Paper Delivered to the Conference “Asian Regional Integration by Learning from Europe and the Euro: the Possibilities of the East Asian Community (EAC)”, Osaka , October 27-29, 2007.

④ 网站链接:http://www.rieti.go.jp/users/amu/en/detail.html. 2014年3月。

⑤ 根据RIETI:Assuming a one-year time lag before changes in exchange rates affect trade volumes, we should choose 2000 and 2001 as the benchmark period.

⑥ 张茜,杨攻研等:东亚金融一体化现状——基于细分市场的研究,《亚太经济》,2013年第5期。

⑦ 汪文卿,黄中文:从最优货币区理论看亚洲货币一体化化,《国际经贸》,2010年第13期,第51页。

⑧ 高洪民:人民币国际化与上海国际金融中心互促发展的机理和渠道研究,《世界经济研究》,2010年第10期。